本文

真庭市共生社会推進市民会議(仮称)設立のうごき

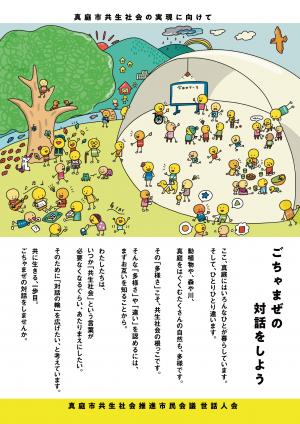

趣意書ができました

ごちゃまぜの対話をしよう

世話人会で話し合いを重ねていた趣意書ができました。

対話を市民に呼び掛けるためのメッセージとイメージイラストです。

これから、対話の場を作っていきます。

対話を市民に呼び掛けるためのメッセージとイメージイラストです。

これから、対話の場を作っていきます。

市民会議設立に向けた動きについてお知らせします

真庭市では、だれもが自分らしく生きていくことができる「共生社会」の実現を目指しています。

市民と行政が一緒になって、共生の地域社会まにわを作っていくために、市民が参加するプラットフォームとして「真庭市共生社会市民会議」(仮称)の設立を進めています。

市民会議の設立に向けた動きについてお知らせします。

市民と行政が一緒になって、共生の地域社会まにわを作っていくために、市民が参加するプラットフォームとして「真庭市共生社会市民会議」(仮称)の設立を進めています。

市民会議の設立に向けた動きについてお知らせします。

第1回世話人会 令和4年9月1日

市民会議の設立に向けて、真庭市が目指す共生社会のイメージや市民会議の役割やできることなどの「市民会議の枠組み」について市民の方と話をする機会として「世話人会」を設置しました。

第1回世話人会を令和4年9月1日に開催しました。

参加者間で共生社会についての考えを語り合い、個人が互いに共感し理解しあうことの大切さについての議論がありました。また、「共生社会」という「抽象的な理念」を実現していくための「具体的な取り組み」を考えていくことは、市民自身による丁寧な話し合いが必要で、市民会議設立に向けてゴールを決めずに進めていきたいとの意見がでました。

主な意見(共生社会のイメージ)

・高齢者、障がい者が「普通に」暮らせる ・お互いに生きることができる

・持ちつ持たれつ ・ごちゃまぜ ・誰もがつながっている

・私でも「できるかも」を増やす ・人を取り残さない

第1回世話人会を令和4年9月1日に開催しました。

参加者間で共生社会についての考えを語り合い、個人が互いに共感し理解しあうことの大切さについての議論がありました。また、「共生社会」という「抽象的な理念」を実現していくための「具体的な取り組み」を考えていくことは、市民自身による丁寧な話し合いが必要で、市民会議設立に向けてゴールを決めずに進めていきたいとの意見がでました。

主な意見(共生社会のイメージ)

・高齢者、障がい者が「普通に」暮らせる ・お互いに生きることができる

・持ちつ持たれつ ・ごちゃまぜ ・誰もがつながっている

・私でも「できるかも」を増やす ・人を取り残さない

第2回世話人会 令和4年10月6日

10月6日に第2回目を開催し、「話を聞いてみたい人」、「この会の広げ方」「次回について」「その他(とても大切な対話)」について意見交換しました。今回から、会議中に、イラストを使った「グラフィックレコード」をモニターに投影しながら進行しました。

前回から1か月の間に考えたことから始まり、話したい人、今後どうやって行くかを参加者間で語り合いました。その中で、生活の中で感じた「違和感」について投げかけがあり、参加者間での対話がありました。

次回は、高校生など若い人に輪を広げていき、共生社会についての対話を進めていくことになりました。

前回から1か月の間に考えたことから始まり、話したい人、今後どうやって行くかを参加者間で語り合いました。その中で、生活の中で感じた「違和感」について投げかけがあり、参加者間での対話がありました。

次回は、高校生など若い人に輪を広げていき、共生社会についての対話を進めていくことになりました。

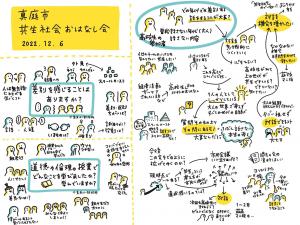

第3回世話人会 令和4年12月6日

12月6日に第3回世話人会を開催しました。

高校生4名に参加してもらい、「差別」や「道徳」を切り口に共生社会について、対話を進めました。

今回も会議中に、イラストを使った「グラフィックレコード」をモニターに投影しながら進行しました。

世代の違う参加者との対話を通じ、多様な属性の参加者との対話の必要性を感じました。

高校生4名に参加してもらい、「差別」や「道徳」を切り口に共生社会について、対話を進めました。

今回も会議中に、イラストを使った「グラフィックレコード」をモニターに投影しながら進行しました。

世代の違う参加者との対話を通じ、多様な属性の参加者との対話の必要性を感じました。

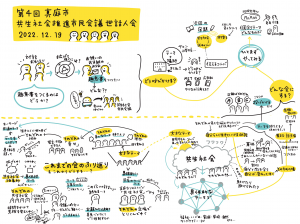

第4回世話人会 令和4年12月19日

12月19日に第4回世話人会を開催し、第3回の世話人会で感じたより多くの市民との対話を重ねるため、どうしていけばよいかを話し合いました。

誰でも安心して自分の意見が言える場があることの必要性や、引き続き多くの人と対話を重ねることの必要性についての意見がありました。

対話の必要性や共生社会の理念を市民に広く伝えるための「ことば」や、対話を進めやすい具体的なテーマの検討が課題となりました。

誰でも安心して自分の意見が言える場があることの必要性や、引き続き多くの人と対話を重ねることの必要性についての意見がありました。

対話の必要性や共生社会の理念を市民に広く伝えるための「ことば」や、対話を進めやすい具体的なテーマの検討が課題となりました。

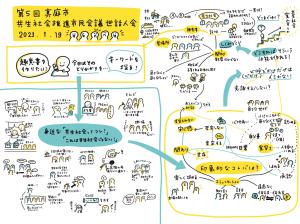

第5回世話人会 令和5年1月19日

1月19日に第5回世話人会を開催しました。

改めて「共生社会」とはなにかを日常生活の出来事の中から考えて、みんなで対話しました。共生社会を伝えるための「ことば」として、市民に広く伝えるための趣意書の作成に向けて、進めていくことになりました。

改めて「共生社会」とはなにかを日常生活の出来事の中から考えて、みんなで対話しました。共生社会を伝えるための「ことば」として、市民に広く伝えるための趣意書の作成に向けて、進めていくことになりました。

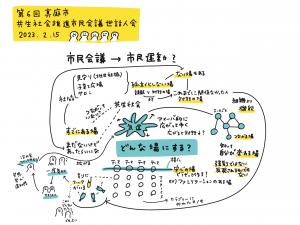

第6回世話人会 令和5年2月15日

2月15日に第6回世話人会を開催しました。

趣意書の作成や市民会議のあり方、広げ方について話し合いました。

趣意書の作成や市民会議のあり方、広げ方について話し合いました。

第7回世話人会 令和5年3月22日

3月22日に第7回世話人会を開催しました。

「共生社会」ではなかった/できなかったと思ったこと、感じたことについて、対話をしました。

その後、前回に引き続き趣意書の作成や市民会議のあり方、広げ方について話し合いました。

「共生社会」ではなかった/できなかったと思ったこと、感じたことについて、対話をしました。

その後、前回に引き続き趣意書の作成や市民会議のあり方、広げ方について話し合いました。

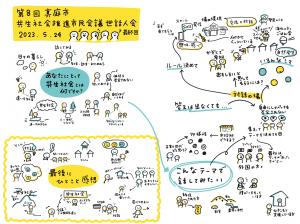

第8回世話人会 令和5年5月24日

5月24日に開催しました。

趣意書について話し合い、最終案を決めました。

また、今後どんな対話の場を作っていきたいかを話し合いました。

趣意書について話し合い、最終案を決めました。

また、今後どんな対話の場を作っていきたいかを話し合いました。