本文

9月27日 「勝山の古建築を味わう夜」開催

真庭市郷育構築事業

□岡山理科大学「勝山の伝統的建造物」学術調査報告会

なぜ、令和5年度に伝統的建造物の調査を行ったのか

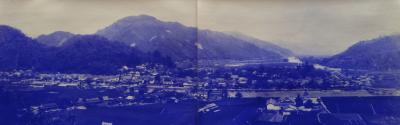

上写真は明治から大正初期の勝山町裏(旭川西岸から東を望む)風景で、現在判明している最も古い写真と思われる(年不詳)

高瀬舟の発着場と白壁の家並みが、旭川の水面に映える「勝山」は、その景観が江戸のころより「町裏美人」と呼ばれ愛されてきました。

1985(昭和60)年、勝山は岡山県第1号の町並み保存地区に指定され、住民と行政が協力して町並みを保存する活動を続け40年が経過しました。この間には「暖簾のまち勝山」「勝山のお雛まつり」などが始まり、市民主体の活動で地域活力が創造されてきました。

これら活動の礎は、人々であるとともに古来から人々が行き交った出雲街道にそって連なる「家並みの景観」です。

しかし、町並み保存活動も40年という一世代が経過し、さらに人口減少が進む中にあって町並み家屋存続も転機を迎えつつあります。また、一方で、点在する日本の伝統的建造物家屋(古建築)は、人々を誘う(いざなう)町並み景観の顔です。

この景観を次の世代のこどもたちに引き継ぐためには、暮らし続ける人々が必要です。

そのためには、「江戸時代から明治にかけての歴史的家屋が多く残るという事実」を専門的知見をもつ機関が調査し、住民自身が価値を再発見し、伝えていく必要があります。

令和5年度、岡山理科大学の協力と協力の得られた家屋所有者の理解を経て、町並み保存地区内で所有者の協力を得られた20棟の家屋の学術調査を行いました。

令和7年度に入り、今、勝山では文化庁が選定する「重要伝統的建造物群保存地区」を目指そうとする動きが始まっています。

令和5年度実施の20棟の学術調査の結果はどうだったのか。報告会を開催します。ぜひご参加ください。

「勝山の古建築を味わう夜」 岡山理科大学「勝山の伝統的建造物」調査報告会

【開催日時】2025年9月27日(土曜日)午後6時30分から

【開催会場】勝山文化センター第1会議室

▶講師紹介

江面 嗣人 氏

日本建築史・文化財修復・町並み保存を専門とする学術博士・一級建築士。元文化庁主任文化財調査官、岡山理科大学特担教授。岡山県・広島県文化財保護審議会で要職を歴任。社寺等歴史建造物の修理指導・総合監修を行っている。令和5年度真庭市実施の「町並み学術調査」において指導を務める。

岡山理科大学 工学部建築学科 准教授

八百板 季穂 氏

町並み保存とまちづくりを専門とし、文化遺産の保存・活用を地域住民主体で推進する仕組みを研究。国内町並み保存地区の研究に加え、JICA事業でフィジー・ペルーなどの実践的研究に従事。倉敷市・新見市・岡山市で文化財関連委員を歴任。令和5年度の「町並み学術調査」において、岡山理科大学建築学科学生とともに、街並み保存地区内の歴史的建造物家屋を調査する。