○真庭市立小・中学校文書事務管理規程

平成24年4月1日

教育委員会訓令第4号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 真庭市立小・中学校(以下「学校」という。)における文書事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書(ファクシミリによる文書を含む。)、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。次号において同じ。)をいう。

(2) 電子文書 電磁的記録のうち、電子計算機による情報処理の用に供されるもの(書式情報(文書の体裁に関する情報をいう。)を含むものに限る。)をいう。

(3) 電子署名 電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。

ア 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(文書取扱いの原則)

第3条 文書の取扱いは、正確、迅速、丁寧に行い、もって事務能率の向上に努めなければならない。

(文書管理責任者及び管理主管者)

第4条 学校に文書管理責任者を置く。

2 文書管理責任者は、事務職員又は事務を執り行う職員を持って充てる。

3 文書管理責任者は、次の各号に掲げる事務を総括する。

(1) 文書管理についての指導及び調整等に関すること。

(2) 文書の整理、保管、置き換え、引継ぎ、保存及び廃棄に関すること。

(3) 文書の審査に関すること。

(4) 文書の受発に関すること。

(5) 文書事務の処理の促進及び改善に関すること。

(6) その他文書の取扱いに関し必要な事項に関すること。

4 管理主管者は、当該文書を主管するすべての職員とする。

(帳票等)

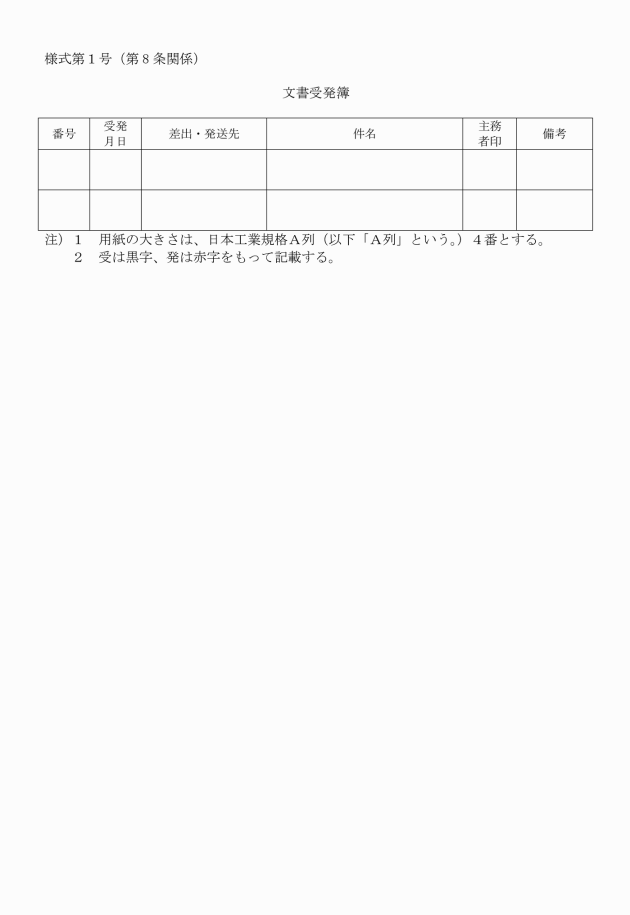

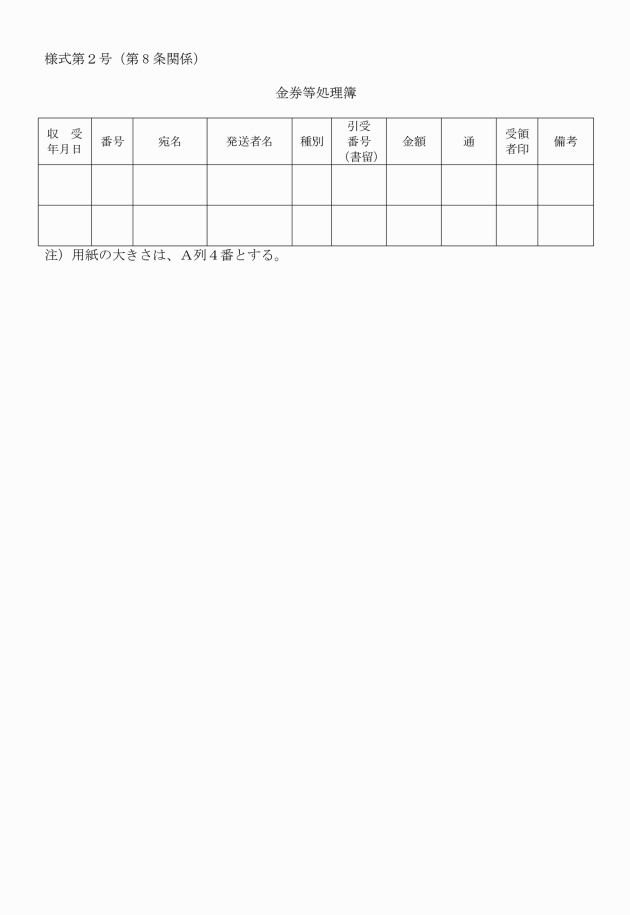

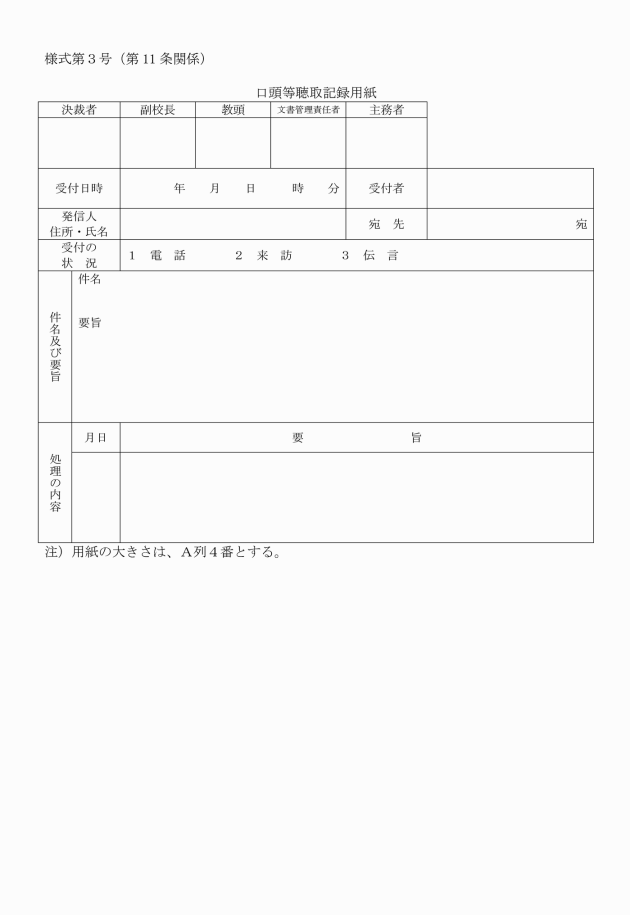

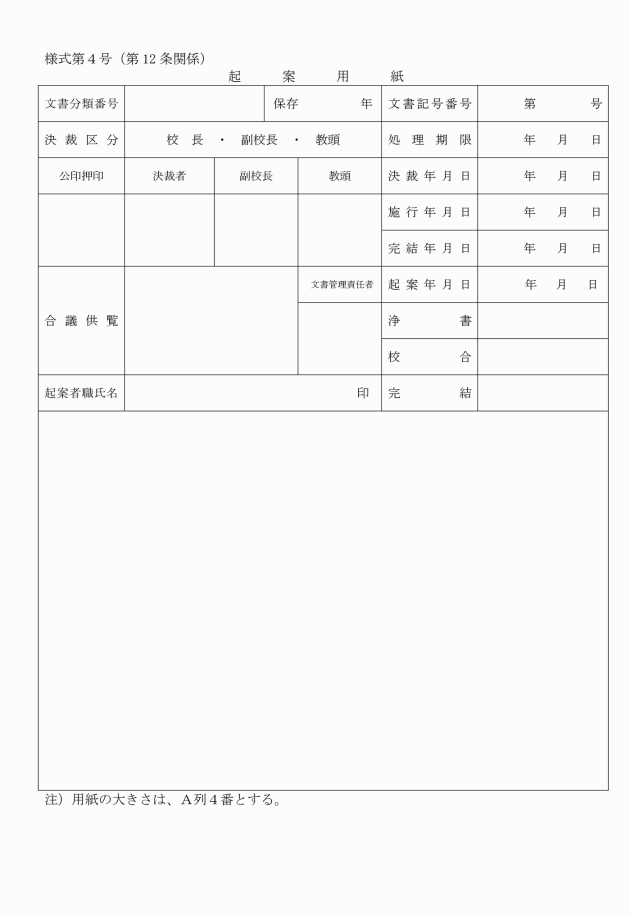

第5条 文書事務の取扱いに必要な帳票等は、別表第1のとおりとする。

(閲覧、写しの交付及び貸出しの禁止)

第6条 文書は、真庭市情報公開条例(平成17年真庭市条例第10号)並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び真庭市個人情報保護法施行条例(令和4年真庭市条例第37号)に基づき開示する場合、第三者の権利若しくは利益を侵害することがないと明らかに認められる場合であって、学校長の許可を得たときのほかは、関係職員以外の者に閲覧させ、写しを交付し、又は貸し出してはならない。

第2章 文書の記号及び文書番号

(文書の記号及び番号)

第7条 文書には、文書記号及び文書番号をつけなければならない。ただし、次に掲げる文書については、この限りでない。

(1) 部外者からの文書で閲覧だけにとどめるもの、届け書(収受の日時が権利の得喪又は変更に関係のあるものを除く。)及び定例的な報告書

(2) 軽易な文書

(3) 文書記号及び文書番号をつけることを要しない様式が定められている文書

(4) 法令の規定によって文書受発簿等の文書処理簿に代わるべき帳票に記載するよう定められている文書

(5) 前各号に掲げるもののほか、文書記号及び文書番号をつける必要がないと文書管理責任者が認めた文書

第3章 文書の受領、収受及び処理

(文書の受領、収受及び処理)

第8条 学校に到達した文書は、文書管理責任者において受領する。

2 文書の受領及び処理は、次に定めるところによる。

(1) 親展文書は、直接名あて人に配付する。

(2) 親展文書以外の文書は、文書受付日付印を押印し、文書受発簿に記入の上、校長の決裁を受けた後、担当者に配布する。ただし、軽易な文書については、文書受発簿への記入を省略できる。

(3) 金券及び有価証券(現金を含む。)は、金券等処理簿に発送者名、収受年月日、番号等所要事項を記入の上、管理主管者に配付し、受領印を徴する。

3 異例又は管理主管者が明らかでない文書の配付先は、学校長が決定する。

4 料金の未納又は不足の文書については、学校長が必要と認めたものに限り、その料金を支払い、受け取ることができる。

(電子文書の収受等)

第9条 電子文書は、電気通信回線を利用して収受することができる。ただし、学校に対する申請、届出等に係る電子文書で当該申請、届出等を行った者の作成に係るものであること又は内容の改変が行われていないことの確認を要するものにあっては、文書管理責任者が学校長と協議し、承認を得た場合に限る。

2 電子文書を収受した場合にあっては、その内容を速やかに用紙に出力するものとする。

(収受すべきでない文書)

第10条 学校に到着した文書で収受すべきでないものについては、文書管理責任者において返送その他必要な処置をとらなければならない。

(口頭等による聴取記録)

第11条 学校において電話又は口頭で受理した事案のうち重要なものは、口頭等聴取記録用紙に記載して取り扱わなければならない。

第4章 文書の処理

(1) 定例的に報告するもの その報告のために定められた報告用紙又は報告簿

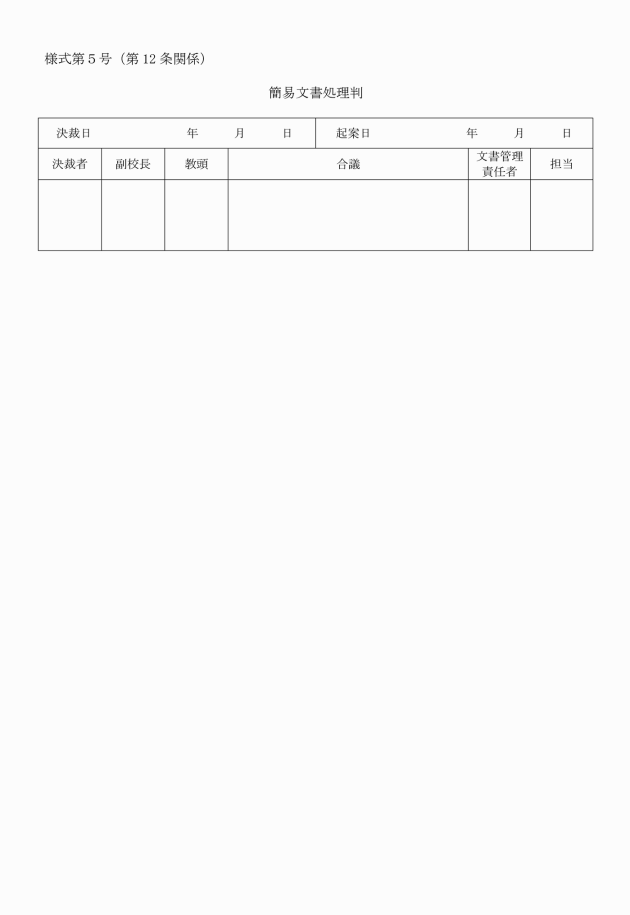

(2) 軽易な照会、回答、通知、依頼等のもの、証明のもの、文書不備により返付するもの又は用紙、印刷物等の発送のもの 簡易文書処理判を用い、又は当該文書の余白を利用する。

(3) 事務処理上起案用紙又は前2号の規定によることが適当でないもの あらかじめ学校長の承認を受けた帳票による。

(代理決裁等)

第13条 起案文書の事案を代理決裁又は代理決定した者は、その者の認め印の左上に「代」と記載しなければならない。この場合において、後閲に付すべきものは、さらに「後閲」と記載しなければならない。

(文書管理責任者の文書審査)

第14条 文書管理責任者は、起案文書が回付されたときは、これを審査し、この訓令その他文書の処理に関する規程に抵触するおそれがあり、又は訂正すべき字句があると認められるものについては、必要な措置を採らせるものとする。

(秘密文書の表示)

第15条 秘密文書には、次の区分に応じて「極秘」、「秘」又は「部外秘」の文字を朱書で表示しなければならない。

(1) 極秘 秘密保全が最高度に必要であって、その漏えいが学校の利益に損害を与えるおそれのあるもの

(2) 秘 極秘につぐ程度の秘密であって、関係者以外に知らせてはならないもの

(3) 部外秘 前2号のいずれの区分にも属さない秘密文書であって通常部内の使用のみにとどめるもの

2 前項に定める文書の取扱責任者は、学校長とする。

3 職員は、秘密文書の内容を関係者以外に漏えいしてはならない。

(決裁年月日の記載)

第16条 決裁文書には、決裁した者において決裁年月日を記載する。

第5章 公印の押印等

(公印の押印等)

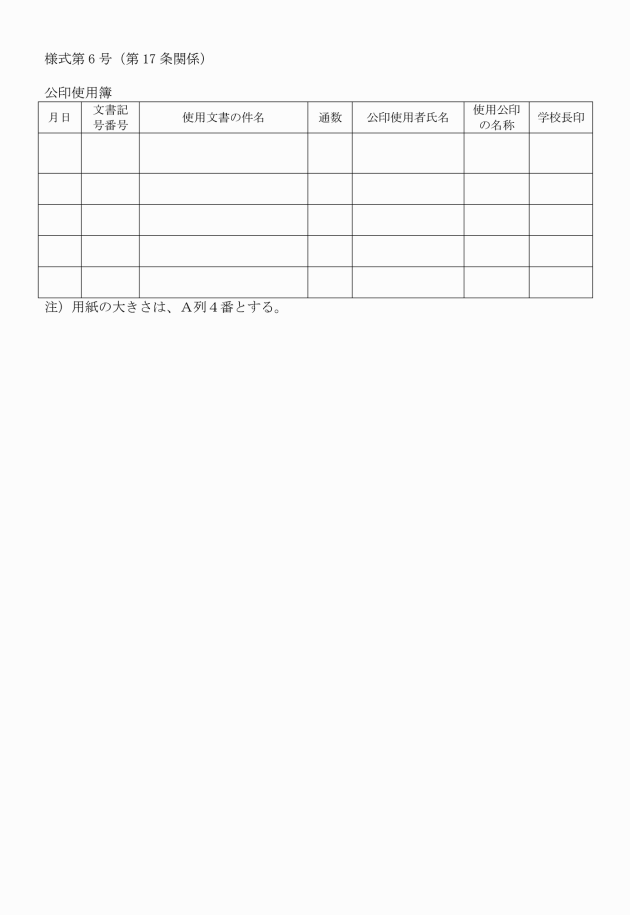

第17条 学校長は、事案を文書によって施行する場合は、その施行する文書に公印を押印しなければならない。ただし、軽易な文書等については、これを省略することができるものとする。

2 学校長は、学校長不在のときは、学校管理規則(平成17年教育委員会規則第10号)第29条第3項の規定により、公印使用簿に必要事項を記入の上、副校長又は教頭に公印を使用させることができるものとする。

3 公印は、文書を施行する際に押印するものとする。ただし、当該公印を使用する証票、賞状等でその交付等の日時場所その他の関係により事前に当該公印を押印しておくことが適当と認められるものに限り、学校長の承認を得て事前に押印することができる。

第6章 文書の施行

(浄書及び照合)

第18条 決裁文書の浄書は、原則として起案者において行う。ただし、特に重要な文書については、学校長の承認を得るものとする。

2 決裁文書で、浄書した文書(以下「浄書文書」という。)の日付は、原則として当該文書を施行する日とする。

3 決裁文書を浄書したときは、当該決裁文書の所定欄に浄書した者の認め印を押印しなければならない。

4 浄書文書は、当該決裁文書と照合の上、当該決裁文書の所定欄に照合した者の認め印を押印しなければならない。

(文書の施行手続)

第19条 文書管理責任者は、浄書文書で発送を要するものは、次の各号に掲げる区分により、送付しなければならない。

(1) 郵便、小包、電報、託送

(2) 学校長が特に必要と認める方法

(電子文書の送信)

第20条 前条の規定にかかわらず、電子文書は、電気通信回線を利用して送信することができる。

第7章 完結文書の保管

(分類基準表)

第21条 文書は、系統的に秩序立てて管理するため、別表第3文書分類表に従って分類しなければならない。

2 学校は、次に掲げる事由が生じた場合には教育委員会に分類基準の変更内容を提出し、教育委員会は、調整した上で、新たな分類基準を学校に通知する。

(1) 新しい事務分掌が設けられた場合

(2) 新たな事業が起きた場合

(3) 社会情勢の変化等により業務の重要度が増した場合

(4) 各分類項目においてファイルタイトル数が増加し、整理や検索に不都合が生じた場合

(5) 文書の保存年限等を見直した場合

(1) 第1種文書 永年保存

(2) 第2種文書 20年保存

(3) 第3種文書 10年保存

(4) 第4種文書 5年保存

(5) 第5種文書 3年保存

(6) 第6種文書 1年保存

2 保存年限は、当該文書が完結した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算する。

(文書の分類整理)

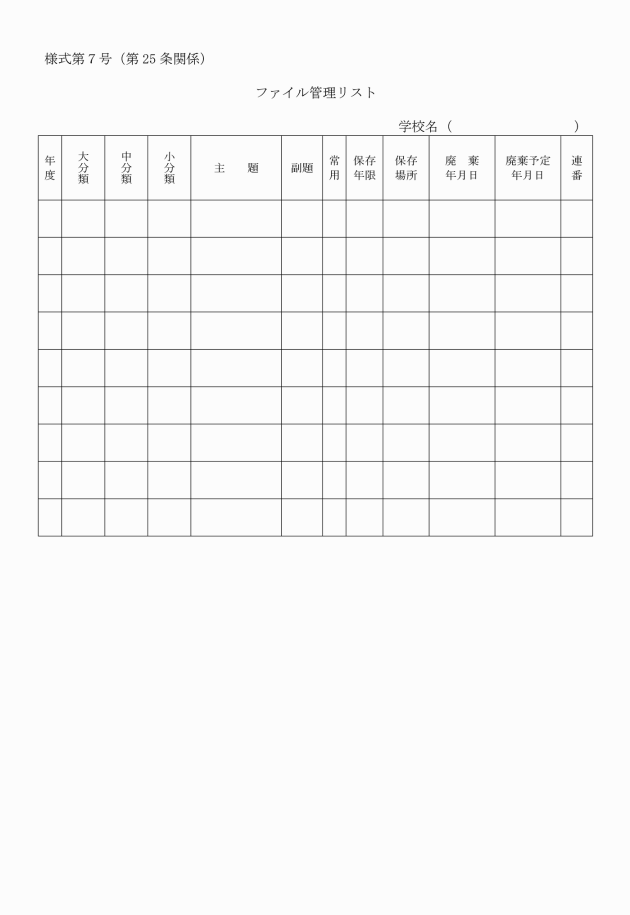

第23条 文書の整理は、適切な収納ファイルにより収納するものとする。

2 ファイルは、作成方法により次の3種を定める。

(1) 定期ファイル

(2) 案件ファイル

(3) 常用ファイル

(タイトルラベル)

第24条 ファイルには、次に掲げる事項を記載したラベルを貼付しなければならない。

(1) 作成年度

(2) ファイルタイトル(主題名)

(3) 保存年限

(4) 分類コード

(5) 廃棄予定年月日

(ファイルの保管及び管理)

第25条 ファイルの保管は、文書管理責任者のもとで行う。

2 保管されたファイルは、別に定める一覧表により、管理しなければならない。

(電子文書の保存)

第26条 電子文書は、別に定めるもののほか、学校長が定める記録媒体に記録して保存するものとする。

(ファイルの保存移管)

第27条 ファイルの保存は、文書管理責任者のもとで行う。

2 文書管理責任者は、保管している文書の保存移管評価を行う。

3 前項において、保管期間延長と評価されたファイルは、原則として1年間、保管期間を延長することができる。

4 保存移管と評価されたファイルは、保存年限ごとに整理し、定められた期間、所定の場所に保存しなければならない。

5 文書管理責任者は、保存移管したファイルの保存情報を管理しなければならない。

(完結文書の閲覧等)

第28条 完結文書は、文書管理責任者の許可を得なければ、閲覧し、転写し、又は持ち出すことができない。

2 前項の規定により持ち出した文書は、使用後は速やかに元の場所に返納し、他に転貸し、又は抜取り、取替え、訂正、消除、記入等をしてはならない。

(廃棄処分)

第29条 ファイルの廃棄は、文書管理責任者のもとで行う。

2 廃棄の対象は、保管期間が満了したファイル及び保存期間が満了したファイルとする。

3 文書管理責任者は、廃棄予定のファイルの廃棄評価を行う。

4 前項において、保管期間延長又は保存期間延長と評価されたファイルは、原則1年間の保管期間延長又は保存期間延長できる。

5 第3項において、廃棄と評価されたファイルは所定の手続きにより廃棄処分を行う。

6 文書管理責任者は、評価情報(保管、保存期間延長)・廃棄済ファイル等の情報を管理しなければならない。

7 前各項の規定にかかわらず、学校長は、保存する必要のない完結文書については、保存期間を定めず、学校長が適当と認める方法で随時廃棄することができる。

(廃棄ファイル及び文書の処理)

第30条 前条の規定によりファイル及び文書を廃棄する場合は、当該廃棄文書中に印影等移用のおそれのあるもの又は他に見せることをさける必要があるものは、裁断又は焼却等、しなければならない。

2 電子文書は、別に定めるところにより廃棄処分に付するものとする。

(検査)

第31条 学校長は、ファイル及び文書の管理及び整理状況について常に検査し、必要な指示をし、又は措置を講じなければならない。

(その他)

第32条 この訓令に定めるもののほか、文書の取扱いに関し、必要な事項は、教育長が別に定める。

附則

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月28日教委訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月24日教委訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年2月8日教委訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月7日教委訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和5年(2023年)3月7日教委訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

帳票

別表第2(第7条関係)

学校名 | 記号 |

北房小学校 | 北房小 |

落合小学校 | 落合小 |

天津小学校 | 天津小 |

木山小学校 | 木山小 |

美川小学校 | 美川小 |

河内小学校 | 河内小 |

川東小学校 | 川東小 |

遷喬小学校 | 遷喬小 |

草加部小学校 | 草加部小 |

米来小学校 | 米来小 |

樫邑小学校 | 樫邑小 |

余野小学校 | 余野小 |

勝山小学校 | 勝山小 |

月田小学校 | 月田小 |

富原小学校 | 富原小 |

湯原小学校 | 湯原小 |

中和小学校 | 中和小 |

八束小学校 | 八束小 |

川上小学校 | 川上小 |

北房中学校 | 北房中 |

落合中学校 | 落合中 |

久世中学校 | 久世中 |

勝山中学校 | 勝山中 |

湯原中学校 | 湯原中 |

蒜山中学校 | 蒜山中 |

別表第3(第21条関係)

文書分類表

大分類 | 中分類 | 小分類 |

経営 | 経営 | 総括 |

組織 | ||

運営 | ||

指導 | 教務 | 学籍 |

教科書・補助教材 | ||

指導 | 教科・道徳・総合 | |

特別活動 | ||

その他教育活動 | ||

生徒指導 | ||

進路 | ||

評価 | ||

研修 | ||

家庭連絡 | ||

管理 | 庶務 | 文書 |

各種証明 | ||

調査統計 | ||

保健 | 保健 | |

給食 | 給食管理 | |

給食会計 | ||

人事 | 人事 | |

服務 | ||

給与 | ||

旅費 | ||

福利厚生 | ||

経理 | 公費 | |

諸会計 | ||

管財 | 施設 | |

備品 | ||

防火・防災 | ||

児童生徒福祉 | 児童生徒福祉 | |

渉外 | 渉外 | 生涯学習 |

別表第4(第22条関係)

文書保存年限基準表

第一種(永年)

(1) 沿革誌

(2) 卒業証書授与原簿

(3) 公立学校施設台帳

(4) 備品原簿

(5) 職員履歴書

(6) 寄附受納に関する記録

(7) その他永年保存の必要と認められるもの

第二種(20年保存)

(1) 指導要録及びその写しの内入学、卒業等の学籍に関する記録

第三種(10年保存)

(1) 初任者研修関係文書

(2) 経験者研修関係文書

(3) 日本スポーツ振興センター関係文書

(4) その他10年保存の必要と認められるもの

第四種(5年保存)

(1) 学則、学校日誌、教科書配当表、学校医・学校歯科医・学校薬剤師執務記録簿

(2) 職員名簿、出勤簿、出席簿、時間割表

(3) 指導要録(指導に関する記録)

(4) 児童生徒健康診断書

(5) 学校要覧、統計調査、人事・給与関係

(6) 職員服務関係

(7) 職員会議録・公文書

(8) その他5年保存の必要を認められるもの

第五種(3年保存)

(1) 給食物資検収書

(2) その他3年保存の必要を認められるもの

第六種(1年保存)

第一種から第五種以外のもので概ね次に掲げるもの

(1) 処理を終わった一時限りの願の届及びこれに変わるものとする

(2) 軽易な照会、回答、その他の文書