○真庭市職員の大学等修学費用助成規程

令和7年(2025年)3月31日

訓令第11号

(目的)

第1条 この訓令は、市政への貢献を目的として、自らの資質の向上のため又は真庭市が必要とする政策の実現に必要不可欠であるより高度な専門的知識の修得若しくは能力の向上のために大学等へ修学する職員に対し、当該大学等における職員の修学に要する費用の一部を助成することにより、複雑化する行政課題に的確に対応できる人材の育成を図り、もって職員の自己啓発意欲の向上を図ることを目的とする。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員であって、臨時的任用職員、会計年度任用職員、任期付職員及び定年前再任用短時間勤務職員を除く職員をいう。

(2) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、大学院、短期大学、専門職大学、専門職大学院、専門職短期大学、高等専門学校、専修学校をいう。

(3) 連携協定 協定締結者が相互に連携して協力することにより、地域課題の解決や地域貢献に寄与することを目的として締結した協定をいう。

(助成対象職員)

第3条 助成の対象となる職員は、真庭市の職員であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 大学等への入学初年度の4月1日現在において、年齢が55歳以下の者

(2) 助成の対象となる修学内容を提供する大学等における入学選考に合格した者

(3) 助成の対象となる修学内容を提供する大学等における教育課程の修了後も引き続き、真庭市に勤務する意思を有する者

(対象とする修学内容)

第4条 助成の対象とする修学内容は、大学等が提供する次の各号のいずれかに該当する単位が取得できるものでなければならない。

(1) 大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第27条に規定する単位

(2) 大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条の規定により準用する大学設置基準第27条に規定する単位

(3) 短期大学設置基準(昭和50年文部省令第21号)第13条に規定する単位

(4) 専門職大学設置基準(平成29年文部科学省令第33号)第21条に規定する単位

(5) 専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第11条に規定する単位

(6) 専門職短期大学設置基準(平成19年文部科学省令第34号)第18条に規定する単位

(7) 高等専門学校設置基準(昭和36年文部省令第23号)第18条に規定する単位

(8) 専修学校設置基準(昭和51年文部省令第2号)第17条に規定する単位

(助成対象経費)

第5条 助成金の交付の対象となる経費は、入学試験料、入学金及び授業料とする。

2 入学試験料及び入学金については、大学等への入学初年度の申請をする場合に限り、助成対象経費に含めるものとする。

3 助成金の交付要件を満たす職員が次に掲げる場合に該当するときは、翌年度に必要な授業料を助成対象経費として認めないものとする。

(1) 大学等が定める進級又は卒業に必要な単位を修得することができず留年した場合

(2) 大学等が定める卒業までに必要な1会計年度当たりに必要と見込まれる単位の修得を見込むことができないと市長が判断した場合

(助成対象期間)

第6条 助成金の交付の対象となる期間(以下「助成対象期間」という。)は、原則として1会計年度以内とする。

2 継続して修学する場合の助成対象期間は、大学等への入学日を起算日とし、4年間を限度とする。ただし、大学等を休学、留年その他の市長が必要と認める場合に限り、当該助成対象期間を延長することができる。

(1) 入学試験料及び入学金 入学試験料及び入学金の合計額に2分の1を乗じて得た額とし、上限を100,000円とする。

(2) 授業料 1会計年度に必要とされる授業料の合計額に2分の1を乗じて得た額とし、上限を200,000円とする。

(助成金の申請)

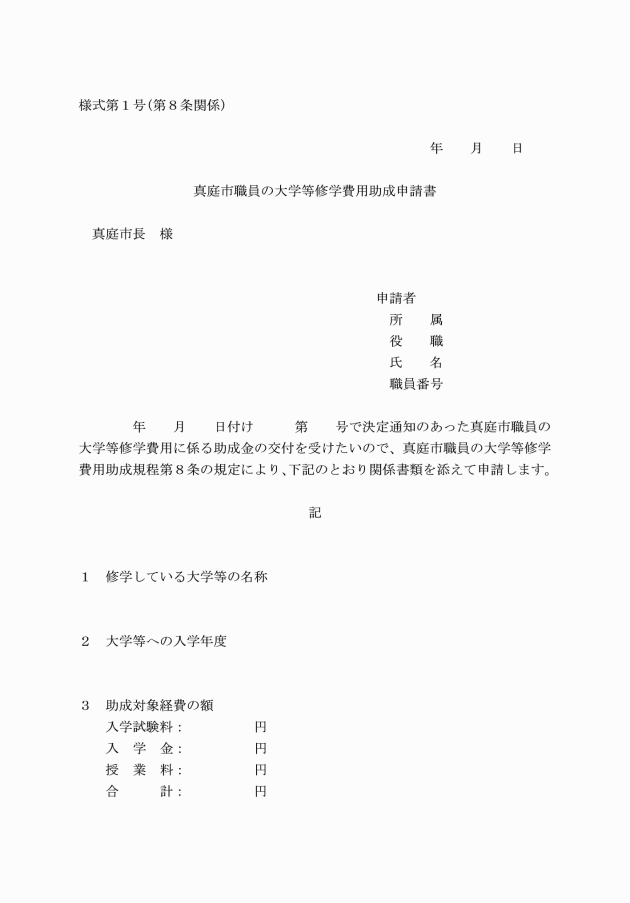

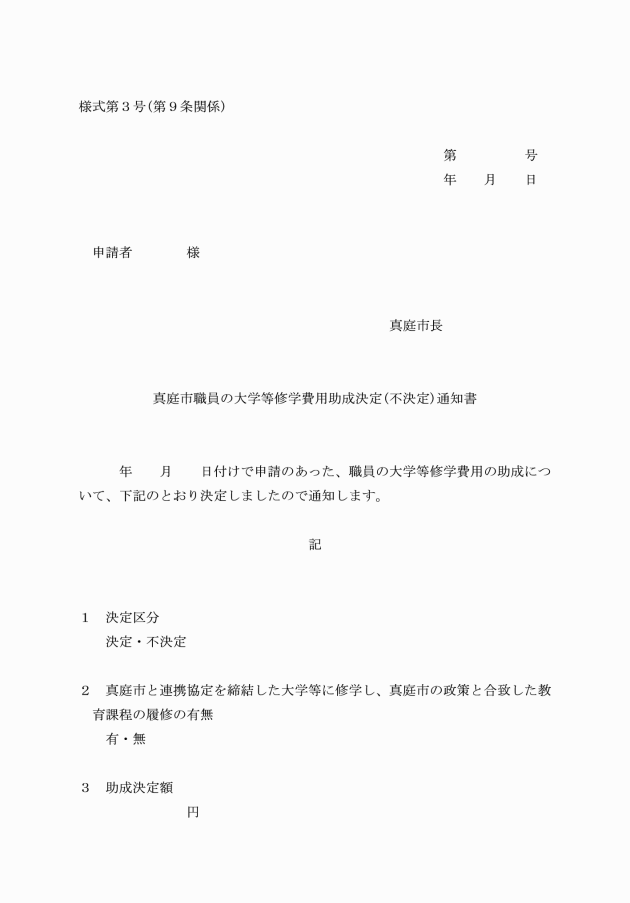

第8条 助成金の交付を受けようとする職員は、真庭市職員の大学等修学費用助成申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 助成金の交付を受けようとする職員が所属する所属の所属長からの推薦書

(2) 教育課程に関連する政策を所管する所属長からの推薦書(前条第2項に規定する職員に限る。)

(3) 真庭市と大学等との連携協定を締結していることが確認できる書類の写し

(4) 大学等の入学選考に合格したことが確認できる書類の写し(入学初年度に限る。)

(5) 入学試験料及び入学金の額が確認できる書類の写し(入学初年度に限る。)

(6) 助成対象期間における授業料の額が確認できる書類の写し

(7) 休学した場合は、その期間が確認できる書類の写し

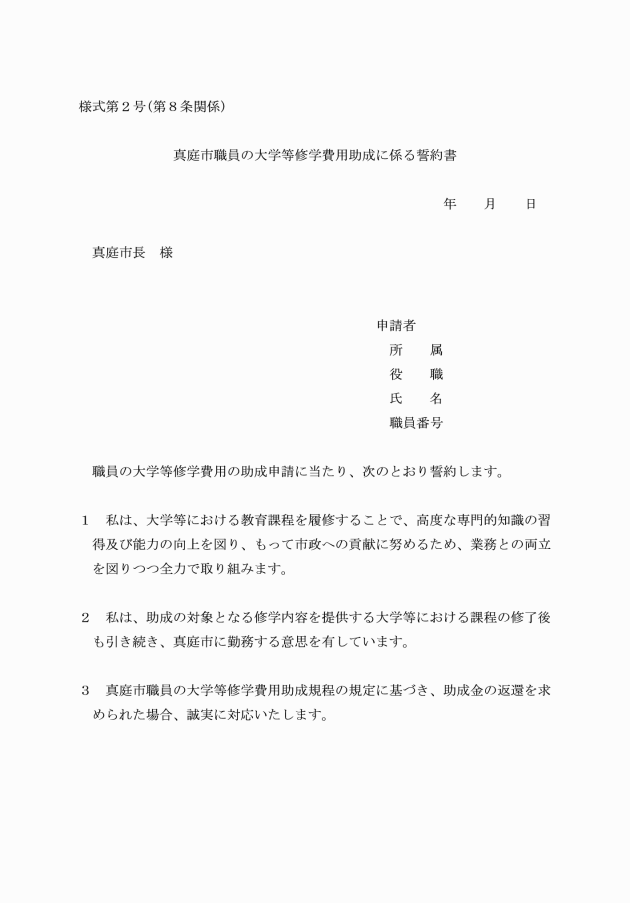

(8) 真庭市職員の大学等修学費用助成に係る誓約書(様式第2号)

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

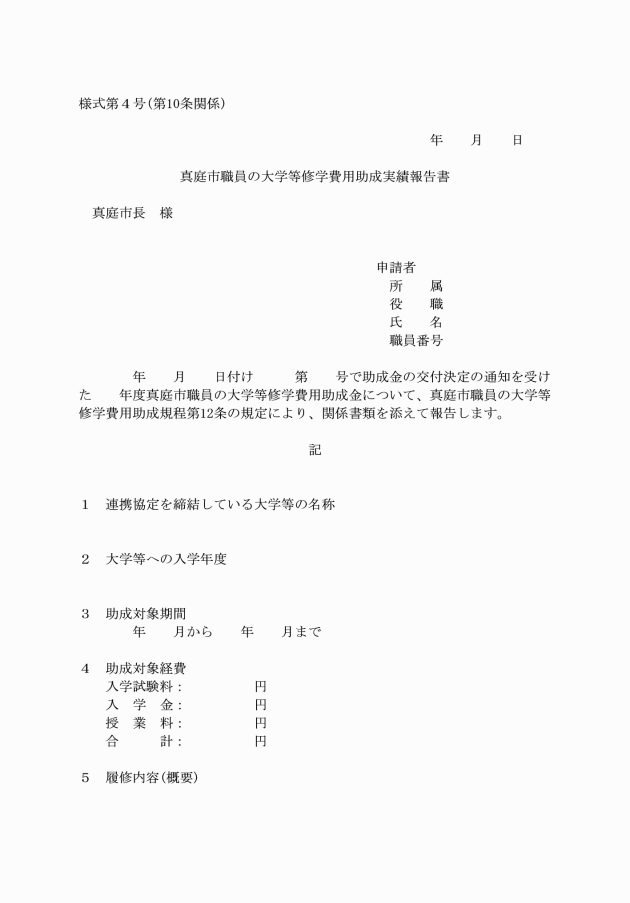

(1) 単位取得が確認できる書類の写し

(2) 卒業が確認できる書類の写し(卒業した場合に限る。)

(3) 入学試験料及び入学金の支払いが確認できる書類の写し(入学初年度に限る。)

(4) 助成対象期間における授業料の支払いが確認できる書類の写し

(5) 休学期間が確認できる書類の写し(休学した場合に限る。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

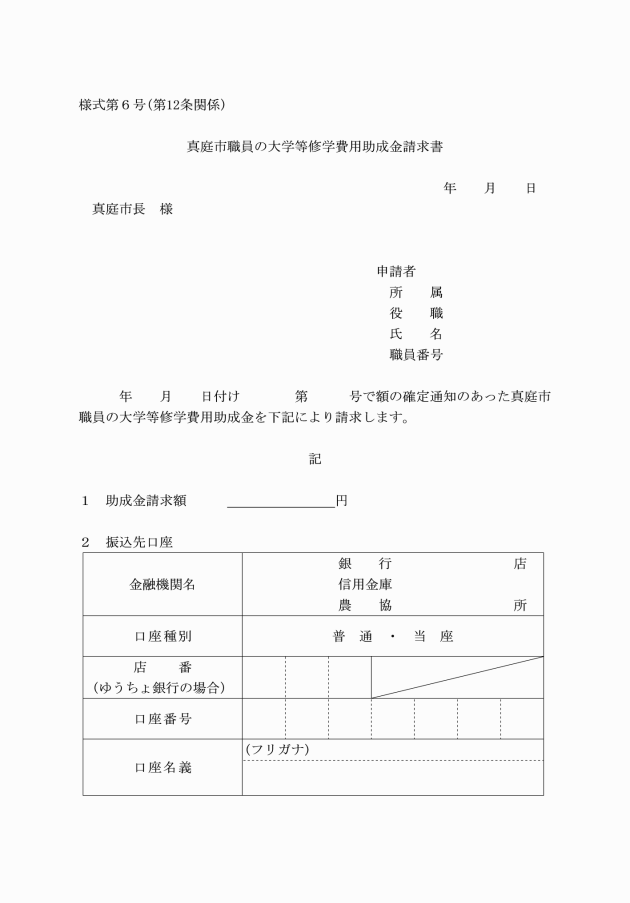

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求者に対して速やかに助成金を支払うものとする。

3 助成対象職員は、助成金を概算払いの方法により助成金を受けることができる。この場合において、概算払いを受けようとする職員は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。

(決定の取消し)

第13条 市長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当したと認めるときは、その交付決定を取り消し、既に助成した額の全部又は一部を返還させることができる。ただし、疾病その他やむを得ない事由があると認める時は、この限りでない。

(1) 大学等への就学期間内に職員の身分を失ったとき。

(2) 大学等から履修資格を取り消されたとき。

(3) 誓約事項に違反したと認められるとき。

(4) 虚偽の申請その他不正な行為をしたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、助成することが不適当と認められるとき。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に助成金の交付の対象となる職員としての要件を満たし、大学等の入学選考に合格した者であって、この訓令の施行後、現に当該大学等において修学している者については、この訓令の施行の日の年度が入学初年度である場合に限り、入学試験料及び入学金を補助対象経費として認めるものとする。